La Côte charlevoisienne et l'estuaire du Saint-Laurent

Les mammifères marins

Les phoques

Deux espèces de phoques fréquentent l’estuaire du Saint-Laurent à Saint-Irénée : le phoque commun et le phoque gris. Ces mammifères marins viennent régulièrement se reposer sur les rochers découverts à marée basse, et il est possible de les observer depuis la rive. Leur présence témoigne de la richesse de l’écosystème et de la santé du milieu marin.

Phoque commun

- Taille : 1,5 à 1,8 mètres

- Poids : 80 à 100 kilogrammes

- Espérance de vie : environ 36 ans

- Période de mise bas : de la mi-mai à la mi-juin

- Durée d’apnée : 3 à 7 minutes (maximum 20 minutes)

- Profondeur de plongée : jusqu’à 100 mètres

Phoque gris

- Taille : 2 à 2,5 mètres

- Poids : 200 à 350 kilogrammes

- Espérance de vie : environ 40 ans

- Période de mise bas : de décembre à février

- Durée d’apnée : 5 à 10 minutes (maximum 30 minutes)

- Profondeur de plongée : jusqu’à 200 mètres

Les cétacés

Deux espèces de cétacés fréquentent régulièrement l’estuaire du Saint-Laurent : le béluga, présent toute l’année, et le marsouin commun, surtout actif pendant l’été. Leur présence ajoute une dimension fascinante à l’observation de la faune depuis la rive ou en excursion en kayak.

Béluga

- Taille : 3 à 5 mètres

- Poids : 500 à 1 500 kilogrammes

- Espérance de vie : 50 à 70 ans

- Période de mise bas : Juin à septembre (un petit tous les trois ans)

- Durée d’apnée : 10 à 15 minutes

- Profondeur de plongée : Habituellement 20 à 50 mètres (maximum 300 à 400)

Marsoin commun

- Taille : 1,5 à 2 mètres

- Poids : 45 à 65 kilogrammes

- Espérance de vie : 15 à 20 ans

- Période de mise bas : Juin à juillet (un petit par an)

- Durée d’apnée : 2 à 6 minutes

- Profondeur de plongée : Habituellement 50 à 100 mètres (maximum 200)

Les oiseaux de l’estuaire

Les rives du Saint-Laurent abritent une grande variété d’oiseaux marins et aquatiques. Certains sont emblématiques de la région et facilement observables depuis la rive ou en kayak. Parmi les plus remarquables : le plongeon huard, le cormoran à aigrette, le grand héron, ainsi que deux petits oiseaux marins de la famille des alcidés : le guillemot marmette et le petit pingouin. Ces oiseaux témoignent de la richesse biologique du fleuve et de ses zones littorales.

Plongeon huard

- Taille : 66 à 91 centimètres

- Envergure : 127 à 147 centimètres

- Poids : 3 à 7 kilogrammes

- Espérance de vie : 20 à 30 ans

- Présence : mai à septembre

- Durée d’apnée : 1 à 3 minutes (maximum 5)

- Profondeur de plongée : 5 à 20 mètres

Cormoran à aigrette

- Taille : 80 à 90 centimètres

- Envergure : 120 à 160 centimètres

- Poids : 2 à 2,5 kilogrammes

- Espérance de vie : 15 à 20 ans

- Présence : avril à octobre

- Durée d’apnée : 30 secondes à 1 minute (maximum 2)

- Profondeur de plongée : 5 à 20 mètres (parfois jusqu’à 30)

Grand héron

- Taille : 97 à 137 centimètres

- Envergure : 167 à 201 centimètres

- Poids : 2 à 2,5 kilogrammes

- Espérance de vie : environ 15 ans

- Présence : avril à octobre

- Nourriture : poissons, grenouilles, insectes, petits mammifères

Ressemblance et distinction : Le guillemot marmette et petit pingouin

Au large du Saint-Laurent, deux petits oiseaux marins de la famille des alcidés attirent l’attention : le guillemot marmette et le petit pingouin. Ils se ressemblent beaucoup et ne sont pas toujours faciles à distinguer.

Guillemot marmette

- Taille : 39 à 43 centimètres

- Envergure : 60 à 69 centimètres

- Poids : 500 à 800 grammes

- Particularité : battements d’ailes rapides

- Profondeur de plongée : jusqu’à 60 mètres

Petit pingouin

- Taille : 38 à 46 centimètres

- Envergure : 64 à 73 centimètres

- Poids : 900 à 1 100 grammes

- Particularité : vol rapide

Les algues et plantes côtières

Les rives et les plages du Saint-Laurent à Saint-Irénée abritent une végétation marine et côtière variée et essentielle à l’équilibre de l’écosystème. Les algues et plantes côtières offrent nourriture et abri à de nombreux animaux, protègent le littoral de l’érosion et participent à la biodiversité locale. Trois algues et une plante côtière sont particulièrement emblématiques et faciles à observer.

Les algues

Fucus bifide (varech)

Rôle : Abrite de petits animaux marins et protège le littoral

Aspect : Algue brune en rubans plats

Où ? Accrochée aux rochers, bien visible à marée basse

À manger ? Oui, riche en iode et minéraux, mais goût assez fort

Palmaria palmata (main palmée)

Rôle : Source de nourriture et abri pour de petits invertébrés marins

Aspect : Algue rouge en lanières souples

Où ? Fixée aux rochers ou aux grandes algues, dans la zone intertidale basse

À manger ? Oui, très nutritive et au goût umami, consommée crue, séchée ou cuisinée

Laitue de mer (Ulva lactuca)

Rôle : Participe à l’équilibre de l’écosystème côtier et nourrit de petits animaux marins

Aspect : Algue verte en fines feuilles minces, couleur vert vif

Où ? Accrochée aux rochers, bien visible à marée basse

À manger ? Oui, comestible et délicate, consommée crue, séchée ou en salade

Les plantes côtières

En plus des algues, les plages et dunes du Saint-Laurent abritent une végétation adaptée aux conditions extrêmes du littoral. Ces plantes côtières jouent un rôle essentiel en stabilisant le sable, en offrant abri et nourriture à la faune, et parfois même en se retrouvant dans nos assiettes.

Roquette de mer (Cakile maritima)

Rôle : Stabilise les dunes et offre nourriture et abri à certains insectes et oiseaux

Aspect : Plante basse aux feuilles charnues vert bleuté, petites fleurs mauves et fruits renflés en grappes

Où ? Dans le sable des plages, juste au-dessus de la laisse de mer

À manger ? Oui, goût piquant rappelant la moutarde ou le radis, consommée crue en salade ou en garniture

Estuaire et marées

Marée haute, marée basse

Dès que l’on commence à fréquenter le bord du fleuve dans Charlevoix, on est frappé par son caractère en constant changement. Ses couleurs, ses odeurs et surtout, ses marées! Oui, on peut observer jusqu’à 4 marées par jour (24h). Qu’est-ce que la marée, comment ça marche ?

C’est d’abord une question d’astronomie! Le Soleil et la Lune jouent un rôle crucial dans la formation des ondes de marée. D’abord, le Soleil exerce une attraction gravitationnelle sur tous les corps qui se trouvent à l’intérieur du Système solaire; la masse et la distance des objets influencent directement la gravité entre eux.

| Masse | Lune = 1% de la masse terrestre |

| Soleil = 330 000 Terres | |

| Distance | 384 000 km |

| 150 000 000 km |

Par sa grande proximité avec notre planète, la Lune exerce une force similaire. La Terre elle-même possède sa propre force gravitationnelle, ce qui lui permet de rester entière; car toute matière est soumise à la gravité, qu’elle soit à l’état solide, liquide ou gazeux. Mais! Concentrons-nous sur l’eau. Tout dépendant de la position relative entre le Soleil, la Terre et la Lune, les marées connaîtront une hauteur variable, ce qu’on appelle le marnage. Les plus grands marnages sont aussi appelés marées de « hautes-eaux » (spring tides) et ont lieu durant les phases de nouvelle et pleine Lune. Les plus petits marnages sont les marées de mortes-eaux (neap tides), et ont lieu durant les phases lunaires du premier et dernier quartier. Par conséquent, on observe les deux types de marées dans un même mois1. Voici une illustration qui permet de mieux comprendre cette influence.

Ensuite, il faut voir l’onde de marée comme une vague : une période ascendante (marée montante), une très courte période d’équilibre (marée haute), suivi d’une période descendante (marée descendante) et d’une autre très courte période d’équilibre (marée basse). Et ça recommence, particulièrement souvent dans l’estuaire du Saint-Laurent : de 3 à 4 fois en 24 heures.

La rencontre des eaux douces et salées

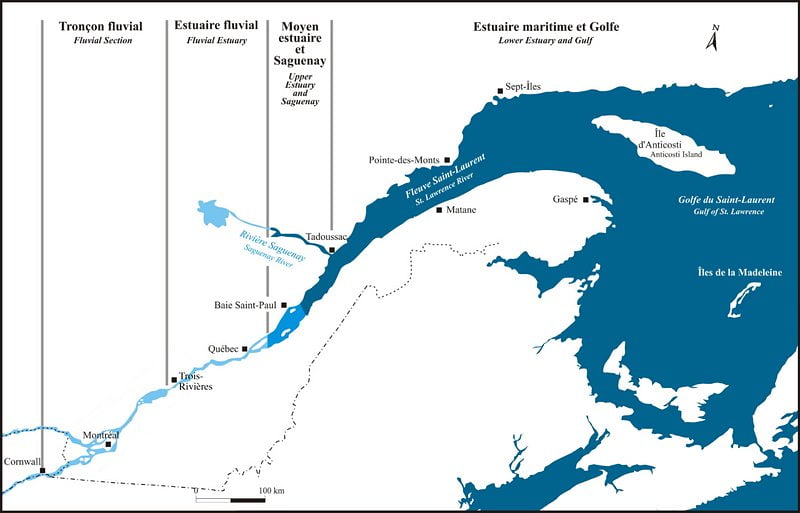

Attention ! Les marées ne se manifestent pas de la même manière tout le long du Saint-Laurent. Elles contribuent d’ailleurs à délimiter quatre sections bien distinctes :

- Le tronçon flubial : entre Cornwall et le lac Saint-Pierre, où l’eau est douce et les marées sont absentes.

- L’estuaire fluvial : entre l’embouchure du lac Saint-Pierre et la pointe est de l’Île d’Orléans, où l’eau est majoritairement douce, mais on peut y mesurer des marées.

- L’estuaire moyen : à partir de la pointe est de l’île d’Orléans jusqu’à Tadoussac, le fleuve s’élargit et l’eau douce provenant des Grands Lacs se mélange à l’eau salée provenant du golfe; on dit qu’elle est saumâtre. Vous voulez faire un test ? Goûtez l’eau du fleuve à Baie-Saint-Paul, puis à Saint-Siméon. Parions que vous serez surpris ! Les côtes charlevoisiennes sont d’ailleurs entièrement comprises dans l’estuaire moyen. C’est aussi à partir de cette section que débute l’habitat de plusieurs espèces de mammifères marins, dont le béluga. Les marées y sont très importantes (jusqu’à 6 mètres de marnage) et c’est une section très technique à naviguer en raison de la bathymétrie extrêmement changeante.

- L’estuaire maritime et golfe : entre Tadoussac et Pointe-des-Monts, où l’eau est définitivement plus salée et froide, le lit du Saint-Laurent s’élargit encore et devient plus profond. On peut y voir une grande variété de mammifères marins, du marsouin commun au rorqual bleu en passant par le phoque du Groenland et le dauphin à flancs blancs !

Un fleuve pour navigateurs avertis

Saviez-vous que toutes les embarcations de plus de 35 mètres de longueur évoluant dans le Saint-Laurent doivent obligatoirement être pilotées par un expert du fleuve ? C’est le rôle de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent, qui forme des spécialistes pour chaque section, pour qu’ils assurent une navigation efficace et surtout sécuritaire. Dans l’estuaire moyen, les embarcations doivent emprunter la voie du chenal Laurentien, qui se trouve entre l’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. Il est quasi impossible de naviguer du côté sud de l’île, puisque la profondeur du cours d’eau n’est pas suffisante et que les hauts-fonds sont très nombreux.

-

Pour nous, les plus grandes marées ont majoritairement lieu en période estivale ET de pleine/nouvelle Lune, en raison de la proximité au Soleil plus élevée. ↩